あれれ? なんかリールがじゃりじゃりってする……

どれ、見せてみろ……あー。こりゃオーバーホールしなきゃ治せねーな

リールは精密機械です。それだけに寿命もあるし、数年たてばどうしてもガタがきます。

う~ん。これお父さんのおさがりだからなぁ……いつ買ったかもわからないらしいし……

ってか、オーバーホールってなに?

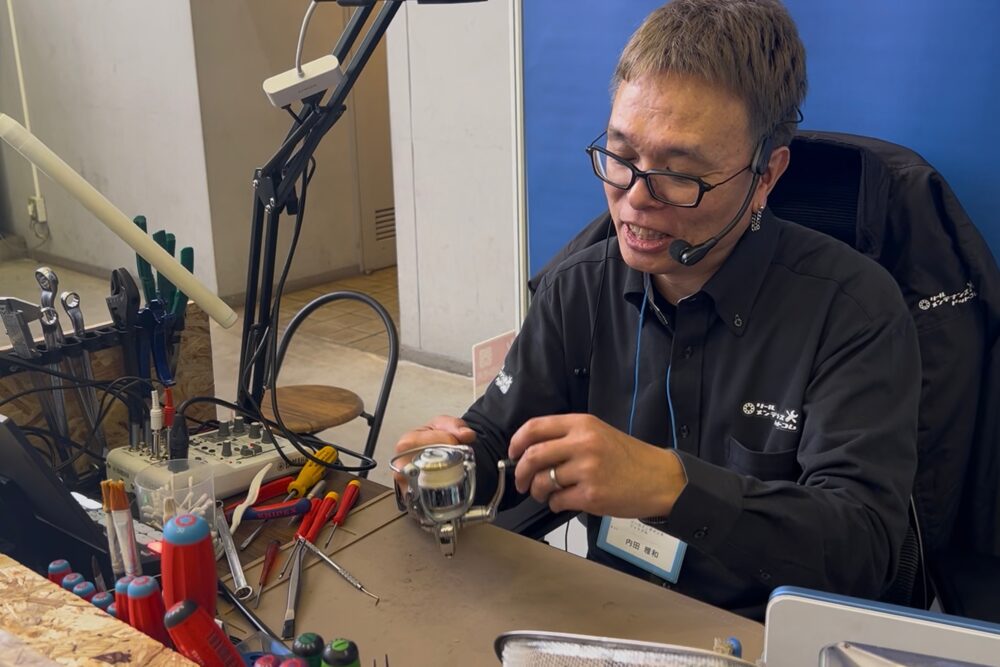

では、リールの修理、カスタマイズを専門としている専門サイト「リールメンテナンスドットコム」さんの公開オーバーホールが西日本釣り博であったので、その様子を見ながら、オーバーホールとはどんなものかをご紹介しましょう。

オーバーホールとは?

一言いうと、オーバーホールとは分解して中身を掃除をしましょうということ。

リールの故障原因の大半は内部に入り込んだ塩分が固まり、砂が溜まったようにじゃりじゃりいいだしたり、最悪巻くことすらできなくなるというもの。

無理矢理使ってしまうと、巻き心地の悪さのせいで感度に影響が発生しますし、修理不可の状況に陥る可能性すらあるため、できる限り早く解決したいもの。そのためにオーバーホールが必要というわけです。

壊れた部品は交換するし、メンテナンスというより修理に近いな

親方もオーバーホール必要なの?

うるせぇよ

サイボーグも大変なんですね……

基本はお店かメーカーに頼もう

よーし! じゃあさっそく分割しちゃうぞーー!

ま、まてまて! 素人がいきなりオーバーホールなんて無茶だ!!

その通り。リールの部品はものすごく小さなパーツがたくさんあります。

一つずつ管理して確実になくさない状況さえ整えれば、一般人でもオーバーホールは可能なのですが、誰でもできるとはいえません。

さらに、近年はリールの中身も進化しています。という事は、より複雑化しているということ。

ちなみに僕もできません。ミニ四駆のパーツですらよくなくすので、それ以上に小さなパーツの多いリールのオーバーホールなんて無茶です。

オーバーホールを頼む場合はメーカーか専門のお店に頼むことになります。

ただしメーカーは受付期間が設定されていたり、注文が多すぎてものすごい時間が掛かったりとトラブルも多いという現状があります。

メーカーは修理受付を行うための条件もあるしな。オイルが変わっただけでも受け付けてくれないケースもあるそうだ

そんなときにおすすめなのが、リール修理専門店なのです。

メーカーで対応年数が過ぎてしまった場合は通常一括で修理受付ができないのですが、こういった修理専門店は相談までは確実に受け付けてくれて、パーツが足りる場合は修理対応してくれるので安心です。

……分解したら全然わからなくなっちゃった

やれやれ……分解後の修理はメーカーも受け付けてくれないケースが多い。自業自得だからな。こういう時こそ、リールメンテナンスドットコムのような一般の修理店に相談してみよう。店舗にもよるから絶対とは言えねーが、こういうときも対応してくれるぜ

実際にリールメンテナンスドットコムさんが実演をされているときも「分解して戻せなくなったとしてもご相談ください」って言われてましたね。美穂も相談してみよう

リールメンテナンスドットコムとは?

リールを蘇らせる

オーバーホール職人始まりは、小さな中古釣具店でした。

買い取ったリールを少しでも良い状態で使って欲しいという思いから、自分でオーバーホールをして、販売していました。

お客様からのご提案で試しにはじめた「メンテナンス事業部」でしたが、今では弊社のメイン事業になりました。

リールのオーバーホール、カスタムの専門業者として、一般のお客様からのご依頼はもちろん、整備技術が評価され、国内カスタムメーカーや、海外製品のアフターサービスも行っております。

リールメンテナンスドットコムHPより引用

今回代表直々に実演してくれるのは、07ルビアスのオーバーホール。……という事は誕生から約18年も経っており、メーカーでの修理受付は当然終了しています。

仮に発売から年数経って購入したとしても、確実に10年以上は経過しており、この時点であきらめてしまうユーザーも多いと思います。しかし思い入れがあるのか修理に出してくれたそうです。これはぜひともきれいにしてあげたいですね。

オーバーホールの詳細もお伝えしたいところですが、リールによっても注意点が変わることもあるため、ざっくりとした手順のみ解説します。詳細が気になる人は、動画を確認してみてくださいね

自分でオーバーホールをしてみたいってやつは、説明書などに書かれてある分解図をよく読み、あくまで自己責任で頼むぜ。じゃねーと、美穂みたいに分解して元に戻せなくなっちまうぜ

オーバーホールを一緒に見てみよう!

まずはハンドルからメンテナンス

まずはハンドルから外し、カバーを開いてハンドルノブの回転の滑らかさからチェック。綺麗に使われていたのか、ここは素人目でも綺麗に回ってました。

ハンドルノブのパーツを一つ一つ分解し、エアダスターやクロスを使って綺麗に清掃していきます。

オイルも注入し、より滑らかな巻き心地に仕上げていきます。組み立て直すスピードも、迷いがなくとてつもなく作業が早いですね。おかげでブロガーとしてはスクショの止めどころなくて大変でしたよw

パーツの取り扱いがきめ細やかだな。丁寧に扱っているからどこぞのタヌキと違ってパーツ紛失などのトラブルもまず起きないだろう

スプールのメンテナンス

次にスプールを分解。

スプールはドラグノブを反時計回りに最後まで回したら簡単に外せます。リール内部にラインが絡まった時に使えるので、覚えておきましょう。

スプールの一番の要はドラグワッシャー。これでドラグの効き具合も変わって来るので、とても大切な部分です。

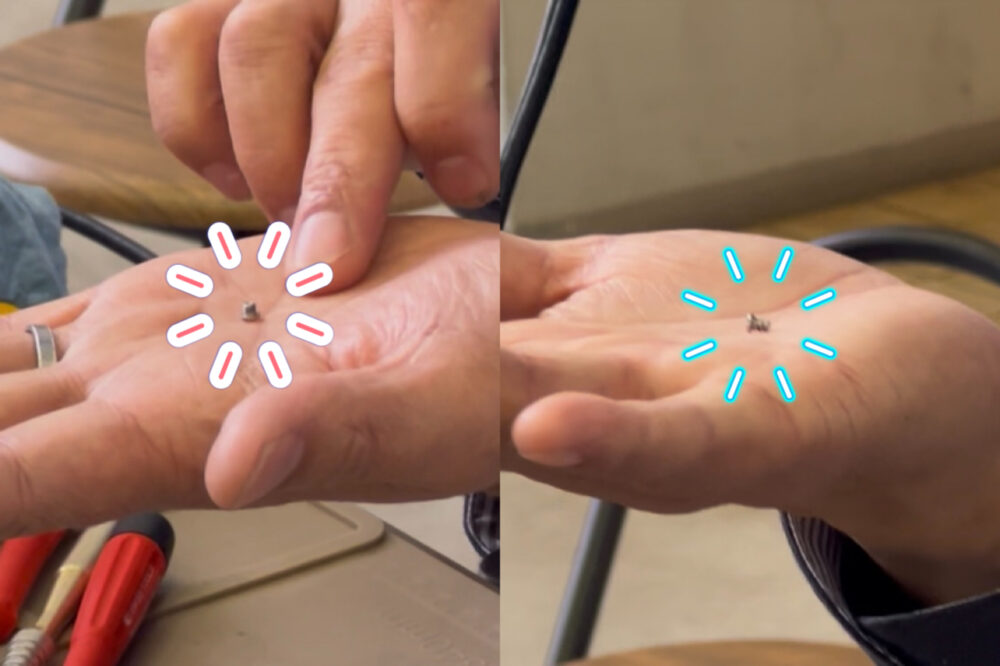

ドラグワッシャ―はいくつかの種類があるのですが、フェルトのようなフワッとしたものなどが入っています。……が、年数が経過しているため、もはやおせんべいのように硬くなっています。

ここまでくるとグリスを塗っても利きが悪いので本来は交換となります。ただ今回はお客様の了承のもと、ドラグワッシャ―の交換はしない形で進めています。

洗浄液で洗えるパーツは洗い、ドラグノブのような分解不可のパーツはエアダスターでゴミを取り除き、純正のメンテナンスオイルを注入します。

スプールの内部は、クロスと綿棒で丁寧にゴミ取りしていきます。

エアダスターもスプレーとコンプレッサーで使い分けているみたいだね。細かいなぁ……

ドラグワッシャーにグリスを指で丁寧に塗ってスプールを組み立てたら完了です。

全部のパーツをバーッて一気に外して、一気にメンテして、一気に組み上げた方が楽じゃない?

そんなおおざっぱなことをしたらパーツを紛失してしまうぞ。……そんなだから最後に組み上げきれなくなるんだ。

皆さんも、分解するときは一つずつ丁寧にやりましょうね……。

ローター部分の掃除

次はローター部分の掃除。こっからが一気に難しくなるんですよね……。

スプール受けから順番に丁寧に外していきます。老眼入ってるから大変とぼやく代表ですが、正直そうは見えないくらいには手早いです。この機種はスプール受けはカラーなのですが、カスタマイズでベアリングに変更することができます。

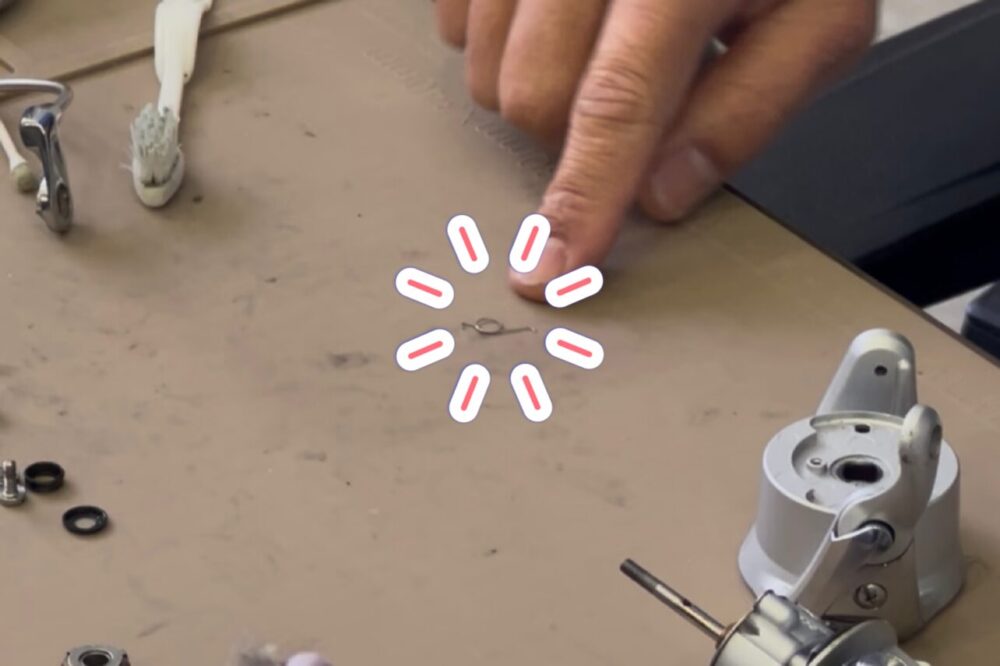

次々と分解していきますが、さりげなく極小パーツが出てきましたね……。こんなの落としたら絶対見つからなさそう……。

バラしている間にも、エアダスターやクロスを適材適所に使って汚れを取っていきます。

どれで汚れを取るのが適しているかを全部把握しているのですよね……すごいです

ある程度機械に詳しければできるだろうが、そんな人間ばかりじゃないだろうしな。グリスとオイルの使い分けも大事だぜ

取り外しにも要所要所で専用の工具を使ってますね。

自分でオーバーホールする人は別のもので代用する奴も多いが、下手なものを選ぶと大事な部品に傷をつけやすくなる。そういった意味でも、道具の知識は必須だ

そうですね。代用するにしても、どうして代用可能なのか聞かれても答えられるくらいの知識はあった方がいいでしょうね。

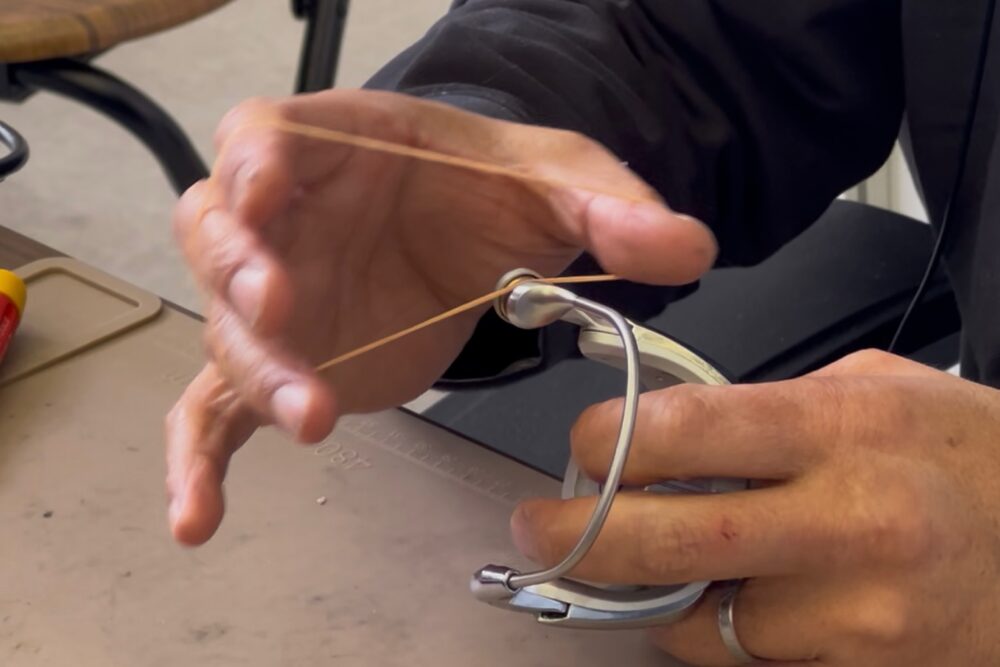

専用の工具かぁ……例えばこのドリルみたいなやつはなに?

たしか、ボールベアリングリムーバーですね。ベアリングにゆがみがないか、ちゃんとスムーズに回るかチェックするための治具です

壊れたベアリングは新しいものに交換。これも専門知識があるからこそ、どのサイズが対応しているのか瞬時に判別できるわけです。

私、いつもドライバーを使うときにネジの頭を壊してしまうんですよね……コツはあるのでしょうか?

代表のお話では、ネジを外す際に大きさがあったものを選ぶこと。そして回すときは押してから回してみましょう。すると、比較的に簡単に取れます。取れなかったら無理に回さないようにしましょう。

ラインローラーを分解して金属パーツは超音波洗浄機で洗います。ただし超音波洗浄機はプラスチックパーツやザイオン製の部品にはあまり向かないので注意です。

ザバーッ! ……って全部洗剤で洗っちゃえばいいと思ったけど、そういうものでもないんだね

超音波洗浄に向かないものは、エアダスター吹き付けたり、歯ブラシやクロスを使ったりと、適材適所に道具を使いこなします。

こちらのパーツも、なくしたり曲げたりしたら大変。生産終了している上、替えが効かないものなので、壊すと一発アウトです。

ひゃあ! こんなちっちゃなハリガネが大事なパーツなんだね

機械の大事なパーツなんて素人目ではわからないもんだ

必要な部分にグリスを塗りながら組み上げ、動作を確認します。特にラインローラーは糸を巻く際に、どうしても海水がついてしまう箇所なので、塩分が溜まったりサビたりしやすい場所。ほおっておくとラインブレイクしやすくなる危険もあるので、念入りにチェックしておきましょう。

チェック自体は簡単で、ラインローラーに輪ゴムを当てて、転がしてみることで確認することが出来ます。

オーバーホールはこの「分解・清掃・組み立て」の繰り返しだ。理屈は単純なんだがな

本体基部も丁寧にオーバーホール

さて、いよいよギアなどの部品が多いリール基部に手を入れていきます。どんどん小さなパーツが増えていくので、チャレンジする人はなくさないように気を付けましょう。

あれ、ここのベアリングは交換しないんですね。

全部のベアリングを交換してしまうと平気で2~3万いくらしいからな……使えるものはそのまま使った方がいいだろう

あ! このワッシャーっていうやつ、ひん曲がってるよ? 壊れてるんだよねこれ

違う違う! これはスプリングワッシャーといって、ネジを緩みづらくするためのものだ。これをまっすぐにしてしまうと、緩みやすくなってしまうぞ!

パーツの形にはそれぞれ意味がありますので、自己判断せず、丁寧に作業しましょう。

それにしても、このリール。10年以上たっているとは思えないくらい中身が綺麗だな

ですね。代表も驚かれてましたが、このリールの持ち主。とても丁寧に取り扱っていたようです

へぇ~。リールの中身ってこうなっているんだ~

メーカーの違いはもちろん、商品によって中身の違いが大きい場合もありますが、ざっくりとした基本構造は同じです。

だが、似たようなパーツもだんだん増えてくる。ほぼ同じ部品だからといって間違えて組み上げてしまうと、シム調整の違いなどによって、ガタつきが発生したりする。当然内部に塩分やゴミが入りやすくなるから故障率は一気に跳ね上がってしまうから注意だぜ

こんな小さいネジも違いがあるの!? こまかっ!

ギア、ベアリング、シャフトを外し、洗えるものは超音波洗浄機に入れます。

ギアは精度を出すためにある程度動かないようにしていますが、外れないからといってペンチで無理矢理引き抜くと壊れてしまいます。なので、歯ブラシの柄の部分などで慎重に押してあげます。

ボディ内側の古いグリスを綿棒やクロス、エアダスターでゴミを取り除きます。

シャフトは溝が多いので、歯ブラシを使ってあげて綺麗にしてあげます。そして新しいグリスを塗っていきますが、塗りすぎないように、筆で丁寧に塗りつけます。

「分解は案外できますよ!」 ……と、言う内田代表ですが、正直僕もできるか自信がないです……。僕がここまで分解したら、すでにネジを2~3個なくしていそうです

オーバーホールの最中に、見学していたお客さんのリールまで見てあげています。サービス精神もすごいですね。

あとは細かいパーツのグリスアップと組み上げを繰り返し、元の形へ戻してあげます。

な? やってることは「分解・清掃・組み上げ」という単純作業。だが、故障個所を見つけたり、適切な清掃方法などの判断はやはり経験がものをいう。職人技と素人では、出来栄えがまるで違うぜ

完成したものを渡してもらったんですが、まさに新品同様といった具合で、まったく年季を感じさせないシルキーな巻き感でした。内田代表は使っている人の丁寧さもあると謙虚におっしゃられてましたが、僕は確かな職人技を感じましたよ

番外編 誰でもできるお手入れはないの?

うぅ……アタシにはこんなの無理だよぉ……結局シロートにはメンテナンスなんて無理なの?

そんなことはございません。オーバーホールは無茶でも素人でもできるメンテナンスはちゃんと存在します。

それは、丸洗いです。

まず、ドラグをしっかり閉め、たらいやバケツに水道水を組み、リールをつけます。そして3~4回ハンドルを回すだけ。

これだけでもある程度塩分は落とせますし、やるのとやらないのでは大きく変わってきます。

このくらいなら私でもできるね!

それにオーバーホールにチャレンジするにしても、いきなり全部を覚えようとする必要はない。丸洗い、スプールやハンドルのオーバーホール、次はラインローラーといった具合に少しずつ覚えていけばいい。ただし、その為にもメーカーの説明書は取っておくべきだ。分解図があるから万が一パーツをなくした時に便利だぜ

メーカーHPでも説明書は見れますので、困ったときは調べてみましょう

まとめ リールの調子が悪いときはぜひリールメンテナンスドットコムへ!

いかがでしたか?

実際完成したリールを触らせてもらったんですが、10年ものなのに新品同様の巻き心地! まさに蘇ったといっていい出来栄えでした。外は年数通りの傷ありなのに、中身はほとんど新品というとても不思議な体験をしました。

皆さんもぜひ、リールの困りごとはリールメンテナンスドットコムさんにお願いしてみてはいかがでしょうか?

アタシもお願いしてみよーー!

コメント