どんな水場にも必ず底があります。底がわかると攻め方も変わってきますし、シーズンに限らず狙うこともできます。

ただ、問題はどうやって水深をはかるか。実はアジングではこの辺結構面倒だったりします。

今回は、ボトムの取り方を解説していきます。

底までの距離の単位はメートルではなく秒数で

まず距離の単位。日本人の場合メートル法が主流ですが、釣りにおいての深さの単位は時間です。

そもそも論ですが正確な水深を釣具だけで調べる方法はありません。

え? でも昔おじいちゃんが釣具で水深を測ってたよ?

それは厳密にいえば磯釣りでよく使われる底取り用のオモリで測ったんだ。確かにあれならリールの回転数とウキの動きで水深が測れるんだが正確とはいえねーな。

そうですね。あれはあくまで目安でざっくり計算しているだけであり、確実に測るとなると機械に頼るしかありません。

しかもアジングロッドではあんなに重たい底取り用オモリは投げられません。となるとジグヘッドで図るわけですが、当然軽ければ軽いほど流されます。アジングで使うジグヘッド程度じゃ潮の影響をモロに受けてしまう。

その為、大抵の釣り人は底までの距離をメートルではなくオモリが底に沈んだ秒数で計測します。

ちなみに、1gのオモリは大体4秒あたり1m潜ると言われている。だがこれもあくまで参考値と思ってたほうがいいだろうな

たまに「ここは水深が○○mだから~」というアジンガーいますが、大抵は親方のいう方法でざっくり図り、あくまで参考値として覚えているにすぎません。だから4mと呼ばれている場所が、実際計測器で図ると5~6mだったなんてことは普通にあることです。潮汐の差もありますし、潮による沈みやすさの誤差も当然発生しますから。

というわけで、この先はm単位ではなく秒数を水深の単位としてお話を進めていきます。

底は必ずしも取る必要はない?

いきなりタイトルを否定するような見出しですが、現代のアジングにおいて底は必ずしも取らなければならないものではありません。取れるなら取った方がいい程度です。

まず第一に必ずアジが底にいるとは限らないということ。これは言わずもがな。

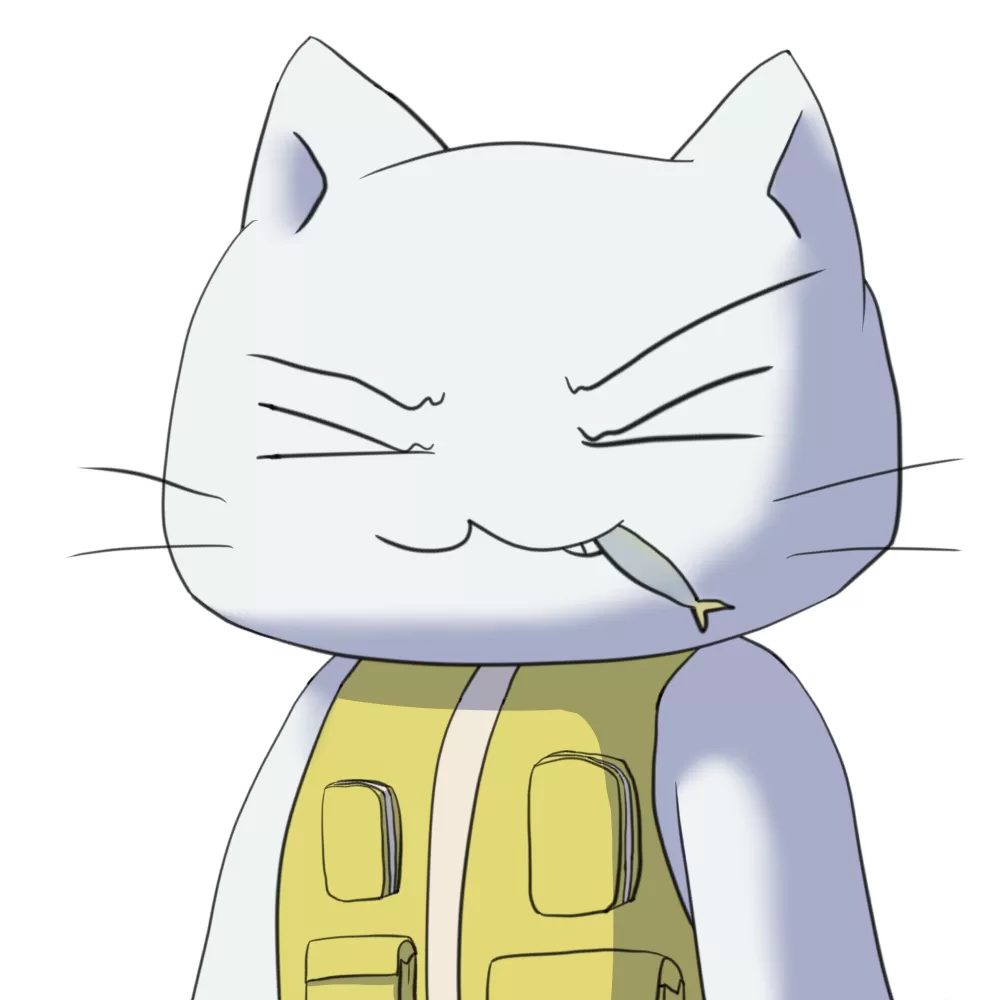

また、アジを含めた魚のほぼすべて目の付け所がシャープではなく上部です。つまり魚の下は死角になるのです。魚を狙っているのにわざわざ死角を狙ってちゃ本末転倒です。

さらに、テンポが悪くなるのも問題です。

たとえばボトムまで30秒のフィールドで、15カウントほどのところにアジの群れがいたとして、ボトムから探る人と表層から探る人がいたとしましょう。

表層を5カウント、ボトムを25カウントで開始し、アタらなかったら5カウントタナを変えることにしましょう。カウント以外のキャストやアクションの時間を60秒だったとしましょう。

まぁ結果は見えてますが、計算してみるとこうなります。

一投目「5+60=65秒」

ニ投目「10+60=70秒」

三投目「15+60=75秒」

累計210秒

一投目「25+60=85秒」

二投目「20+60=80秒」

三投目「15+60=75秒」

累計240秒

とまぁ、ここまでは誰でもわかるでしょう。問題は群れの規模によっては、上からカウントを取った場合のみ、目が上についているため手前の10カウントでも釣れる可能性があるということ。群れは規則正しく15カウントの位置にいるわけではありませんからね。

そっか、たとえ13カウントあたりまで群れがいたら、10カウントで探ってればアジが気付く可能性があるね

対して19カウントの位置までアジがいたとしても、20カウントの位置にワームがあるんじゃアジの死角となるため気付かない。だから基本的に上から探る方が有利ってわけだ

底を取るメリットとは?

じゃあ、底を取る意味ってないの?

いいえ。アジングで底を取る利点はありますよ。

例えば、底の地形変化に気づけること。

一般的には海の底は見えないもの。仮に偏光グラスをつけていたとしても、見えるのはせいぜい手前の地形や表層の魚影くらいなもんで、着手点の地形までは見えません。見えるとかいう人がいたら近くに猫耳という萌え要素を失った猫型ロボットがいないか注目してみましょう。空も自由に飛べるかもしれません。

しかし着水点近くの底と手前の水深がおおよそでもわかれば、その中間のカケアガリの位置もだいたいの予想がつくわけです。

地形変化が感じ取れるということは、根掛かりも少なくなります。いつまで経っても根掛かりが止まらないと悩んでいる人は底を取って、それより5、心配なら10カウント上を探るようにしてみましょう。

底を取った直後、ゆっくり探るのは根掛かりリスクが高くなる。そのまま誘うにしても、一度大きく跳ね上げてから探るように意識するんだ。

また、シーズンによっては表層にアジがいない可能性が高いことがあります。その場合は底から探った方が早いケースもあります。

僕なら晩春の活性が著しく悪いときや、真冬は底から探りますね

底取りはラインが沈むかどうかで判断しよう

さて長い前置きでしたが、ようやく底の取り方を解説します。

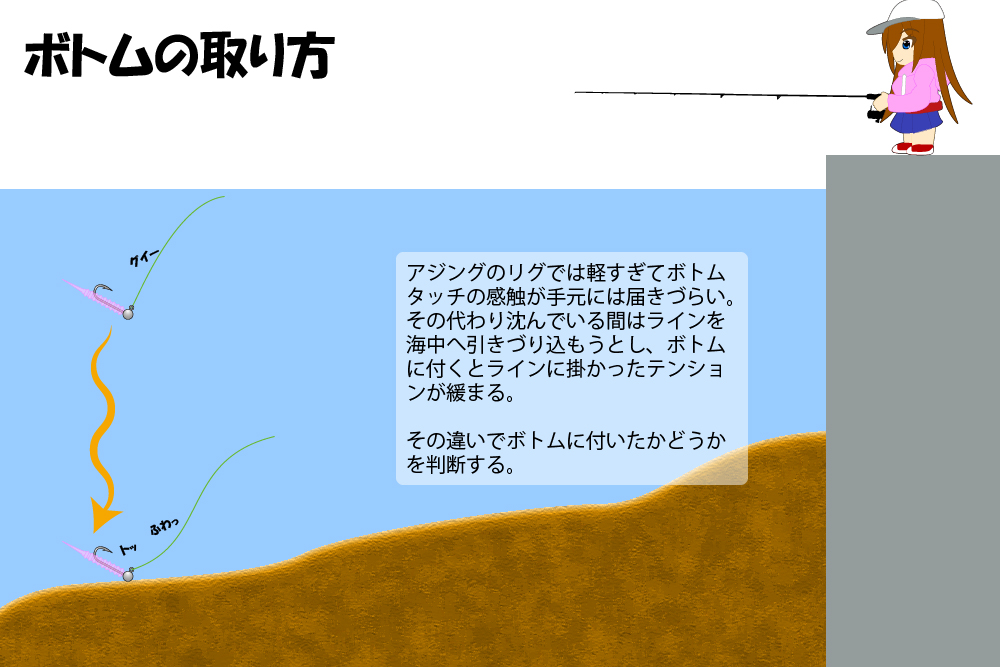

他のルアーフィッシングだと底についた感覚が手元に伝わるといいますが、アジングだとどうしても軽量なリグを使うため底にふわっと落ちますのでほとんど手元に伝わりません。

たまに「底に落ちた感触が伝わったら〜」みたいにアジングの記事で書く人いますが、その人は余程敏感な手を持ってるかなんも調べてないど素人です。いやマジでいたんですよ……そんなど素人が。

普通の人間及びタヌキである僕たちは、普通の方法で底を取りましょう。

使うジグヘッドは1g。1gはアジングで平均的な重さですし、重さが前後してもおおよそ底まで何カウントか予想しやすいですしね。

潮が早い場所だと1gでもガンガン流されますので、そういうところでは素直に重さを変えましょう。

キャストして着水したら、すぐにスプールを左手でそっと包むように握りカウントを初めてください。そうすると、ジグヘッドはどんどん沈むため、だんだん糸フケが解消されていきます。

糸フケが完全に解消され切ったら、当然テンションフォールに切り替わりますので、その前に手を離してテンションを緩めましょう。

テンションを抜いた緩いカーブを維持してそのまま沈めていくと、ラインが底に沈みづらくなるタイミングがあります。これが底が取れた状態です。

この秒数ー5秒が限界高度ということになります。これ以下だとまず根掛かりしますので注意しましょう。

じゃあ、底が30秒なら25カウントの位置でアクションを始めればいいんだね!

そうだ。ただしボトムギリギリを攻めるときは、手前にかけて思いっきり浅くなる場所もあるから、根掛かりしないよう注意するんだな

もし、どうしても着底時とフォール時の違いが判らない場合は、若干ラインを張りながら測ってみましょう。完全フリーよりは違いがわかりやすいですよ。

ベイトリールだと底が測りやすい?

ベイトリールだと底取りは比較的楽です。手を離しておいてスプールが止まる位置が底ですから。

ただし、スピニングと違いベイトはスプールを回すことでラインが出る仕組みですので、当然ブレーキの影響を受けます。という事は若干テンションフォールぎみに落ちるということ。

致命的な違いが発生するほどではないし、手前に来たとしても若干ですので神経質になる必要性はありませんが、一応気を付けておきましょう。

まとめ ボトムをうまく狙ってサイズアップを狙おう!

いかがでしたか?

底取りがうまいと、ボトムギリギリを狙うことが出来ます。という事は、群れの中でも底にいることが多いとされる大型のアジをピンポイントで狙えるという事です。特にサイズを比較するような大会では大きな武器となります。

自分のフィールドの底がどの程度か見極めてみませんか?

コメント