「厳さん。じゃあお魚持っていきますね」

「おお。気ぃ付けてもっていってな」

楓にとっては早めの春休みとなった2月も終わり、すでに桜のかおりが漂い始めていた。その間ほとんどの時間を島で暮らした楓は、この暮らしにも慣れ始めていた。

都会暮らしから一転、孤島に転居。クラスメイトからは「島流し」とばかり言われたが、思ったほど不便はない。スマホも使えるし、通信速度も申し分ない。

不満があるとすれば通販で頼んだ品物が、自宅に届くまで時間がいることだが、学校近くのコンビニやロッカーに届けて貰えばいいと気づいてからは、さほど不自由はない。

「楓! お魚お父さんに届けたら今度はこっち手伝ってもらえる?」

フェリー乗り場から母の言葉が聞こえた。頭巾をかぶり、大荷物を30代前後の人たちで手分けをして運んでいた。

「はーい!」

ただし、離島の暮らしとなると、その食糧事情は芳しくない。

まず、コンビニがない。一応一軒家を改造した販売店が1つ残っているが、カップ麺と飲み物がいくつかあるだけ。

……となると、島民は魚以外の食事をどうしているのか?

その答えは、一日数本出るフェリーを使い、九州側で買い出しを行い、そのあと、島民から集めたボランティアで運ぶのだ。

ほとんどの島民が年金暮らし。しかも介護が必要な人々ばかりだ。田畑を育てる環境もないため米やパンなどは本島から仕入れる必要がある。そのため一部のボランティアや介護士が、動けない島民のためにこうして買い出しをしているというわけだ。

ちなみに母はこの島で介護士をしている。楓もまたボランティアをし、母の手伝いをする代わりにお小遣いをもらってる。……そのほとんどは、コスメだったり服だったりで消えるのだが……。

「ありがとう。助かるわ」

「いいよこのくらい」

「勉強は終わった? 楓ちゃん来月から学校でしょ」

と、荷下ろしを終えて一息付けたボランティアのおばちゃんが話しかけてきた。

「う~ん。多分大丈夫?」

控えめにそう話すが、楓の成績は悪い方じゃない。前の学校では中の上といったところ。まぁ悪くもなければ特筆するほどよくもないといった普通の学力。

「まぁ、あんたなら大丈夫でしょ。今日も釣りに行くの?」

「う~ん。どうだろ?」

悩む素振りは見せるものの、どうせ今からは暇だ。今からフェリーに乗っても本島側で遊ぶ時間もない。なら、釣りか海を眺めるくらいしかやることがない。

楓は、食料の入ったパレットを1つ抱える。この食料は港近くの家に届ける分だ。ここから歩いて行けるので、免許のない楓が運ぶというわけだ。

すると、野良猫の一匹が、エサと勘違いしたのかすり寄ってくる。

「コラコラ、君の分はだいふく親方が釣ってくれるから。これは東方さんの分」

エサじゃないと理解したのか、猫は少ししょんぼりとした表情をして、トボトボと離れていく。

「だいふく親方、元気にしてるの?」

「ええ、まぁ……」

だいふくとは、釣りをする不思議な猫のことだ。楓は驚いていたものの、島民全員がだいふくがサイボーグであることは知っている。

……と、なるとだいふくの元の飼い主も察しがつくというものだ。この島の人物で、ロボットを研究していて、釣りバカと言えば、楓の祖父しかいないからだ。

茜島には港が3つある。一番大きなフェリー乗り場がある港と、小さく今は使われていない港が2つ。その小さな港にその小さな影がたたずんでいた。が、楓がその姿を見たときには、すでに竿を片付け初めていた。

今日の釣果は20匹程度。そのうち一匹をまな板の上に乗せ、残りをクーラーボックスに入れた。

「……今日も唐揚げ? だいふく親方」

「猫の好みを、人がとやかく言うもんじゃねぇぜ……」

近寄ってきた野良猫に一匹アジを投げてやりながら、黙々とだいふく親方はアジを捌く。

……だいふく親方は生ものが苦手だ。(猫のクセに)

だからこうしてアジを釣ったら必ず揚げるなり焼くなりしてから食べる。親方の持つキャットキャリアには、キャンプ道具一色が入っており、簡単な調理なら可能だ。

だいふく親方はこの茜島の有名サイボーグである。

祖父が作ったサイボーグ初号機であり、愛猫。本来サイボーグの実現なんてとんでも科学、メディアが取り上げないわけないが、現状あまり噂になっていない。

その理由は祖父がその技術を、死の直前で自身の技術のすべてを世界に公表したからだ。

その結果、だいふく親方の持っている技術はもはや過去のものとされ、それ以外に魅力なロボットやサイボーグ技術に注目が集まることとなった。また、島民の協力も大きかった。特に、サイボーグ初号機という事実については、島民や楓の両親以外知らない。

すべては、だいふく親方が平和に暮らすために島民が協力した結果というわけだ。

「……気になったんだけどさ、だいふく親方はどうしてサビキ釣りをしないの?」

楓の疑問は当然だった。

だいふく親方は、島民が少なくなったことによる、野良猫の食糧問題を解決してくれている。もともとこの小島での猫の食糧は、島民がエサを買って与えていた。そのため、島民が少なくなればエサを与える人も少なくなる。特に積極的にエサを与えていたおばあちゃんが数年前天寿を全うした。食いぶちを失った猫がゴミをあさる問題が発生し、島民はほとほと困っていたのだ。

そこでだいふく親方は「猫の問題は猫が解決するってのが道理だろう」と男らしく立ち上がり、以降島猫全員に釣ったアジを配り回っている。それが、だいふく親方がアジ釣りをする理由だ。

しかし、そうなると釣り人としては当然の疑問もある。アジの釣り方だ。

「だいふく親方のやってるのって、ルアーってやつでしょ? サビキ釣りの方がたくさん釣れると思うんだけど……」

楓も初心者なりに勉強した。本来は楓の言う通り、サビキ釣りの方がアジングより釣れる確率が高く、一気に2〜3匹釣れることもあり数釣りに向いている。

ウキサビキなども使えば、遠く離れたポイントを狙うことも可能であり、集魚力の高いコマセの存在もでかい。

「サビキはお子様の釣りさ……オレにはこっちの方が性に合っている」

「……どうせ私はお子様ですよーだ」

ふてくされながら、楓はタックルを準備する。いつも親方より釣れていないものの、親方のアドバイスもあって釣果はだんだん安定してきていた。

おかげで「味自慢 あじひら」のアジフライ、アジの唐揚げは人気メニューの1つとなっている。

「……なぜアジングをするかって……? そんなの決まってるじゃねぇか」

「なんで?」

「楽しいからさ……釣りをする理由なんて、それで十分さ」

結局、釣った数は10匹。まぁ楓にしては頑張った方だ。

「うぅ……なんで猫に負けるだよぉ」

だいふく親方はケラケラ笑いながらシシャモの焦げる臭いを楽しむ。

「おーい! 楓!」

遠くから父が手を振りながらやってくる。

「釣れたか?」

「10匹だけ……」

「なんだ十分じゃないか。よく釣ったな」

「親方より釣れてないけどね……」

だいふくが絞めてくれたアジを、クーラーボックスに納めながらぼやいた。

「そりゃ、経験が違いすぎるからなぁ。親方は、じいさん仕込みの腕だし」

「……目に魚群探知機でも埋め込んでるんじゃないの?」

「そんな機能ねぇよ……」

煙をふかしていたシシャモをひと口で食べ、親方はそう答えた。

「アジングかぁ……」

楽しいと言っていたが、本当に楽しいのだろうか?

サビキ釣りも十分楽しい。だが、それを押し切るほどアジングというのは楽しいのだろうか?

「楓もアジングに興味があるのか?」

「そりゃあ、親方がやってるからなんとなくね」

正直に言えば、だいふく親方がうらやましくも思えた。たくさんあるカラフルなワームを楽しそうに選ぶ親方の姿は、アクセサリーを選ぶ自分と似ているようにも見えた。

「そうか……じゃあ今度タックル揃えにいってみるか?」

「え? でもそんなにおこづかい残ってないよ」

「いつもアジを釣ってくれてるからな。こっちもそれなりに助かってんだよ。だから安い奴なら買ってやるよ」

すると、楓ははにかむように笑う。思わずにやける父親に「親バカか」と親方がぼやく。

「うるさいな。サビキ釣りできないくせに」

父はそういった。

「……ん? サビキ釣りができない?」

「ちょ! バカっ!」

楓がその言葉に首をかしげると、顔を真っ赤にするように、いきなり慌てだす親方。

「あはははははっ!」

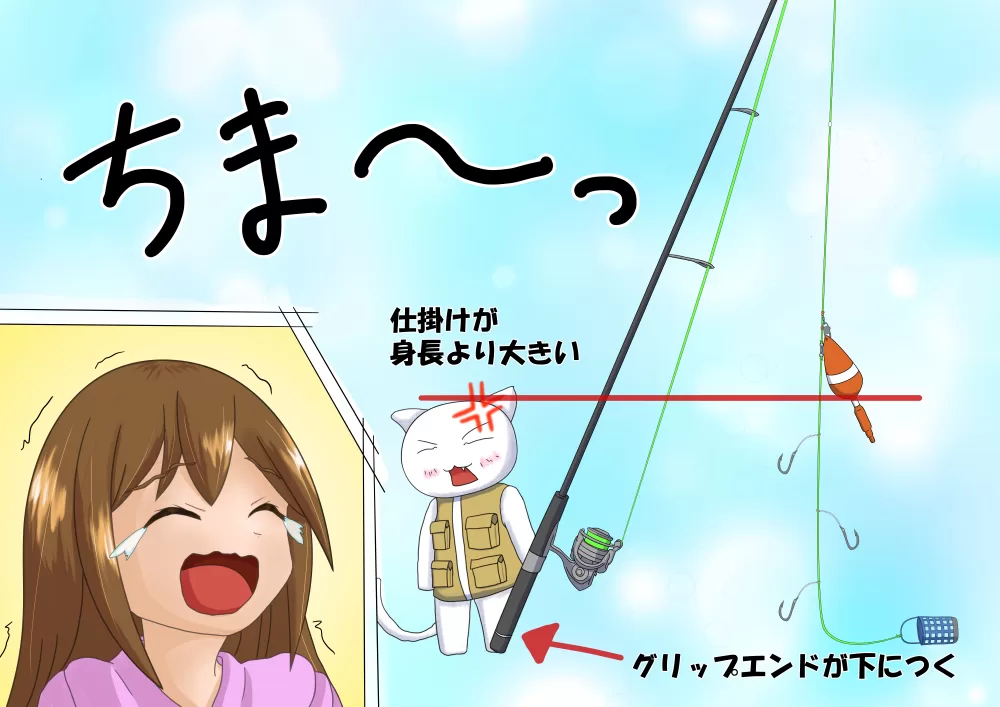

楓がゲラゲラと笑いながら見る先では、だいふく親方が楓のサビキ釣りタックルを持っている。

小さな体には似つかわしくない大きな竿。自分の身長より大きくて地面に垂れ下がっているサビキ仕掛け。……そう、だいふく親方がサビキ釣りをしない理由は、至極単純な理由だった。

身長が足りない。猫だからこそ起きてしまう、なんとも悲しいのか、かわいいのかわからなくなるような理由だった。

「わ、笑うな!」

「だ、だって……クククッ! あ、あれだけカッコつけてた親方が……か、かわいい……あはははは!」

「くぅ……剛! てめぇ!」

剛と呼ばれた父は、いたずらに成功した少年のようにニヤニヤと笑っていた。

コメント